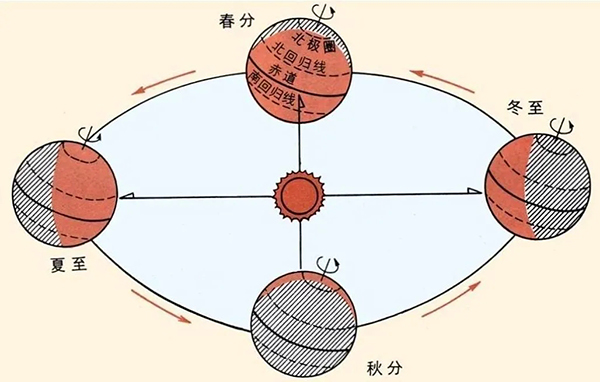

夏至是二十四节气中的第十个节气,也是夏季的第四个节气,于公历6月21~22日交节。陈希龄《恪遵宪度抄本》中说:“日北至,日长之至,日影短至,故曰夏至。至者,极也。”夏至日太阳直射北回归线,是北半球一年中白昼最长的一天。

我国古代将夏至分为三候:“一候鹿角解;二候蝉始鸣;三候半夏生。”意思是说:夏至之后五日,鹿角开始脱落;再五日,知了开始鸣叫;又五日,半夏这种喜阴的植物开始迅速生长。由此可见,在炎热的夏季,一些喜阴的生物开始出现,而阳性的生物开始衰退。

夏至要预防节气病

盛夏,大多数人会有乏力以及头痛头晕的症状。心脑血管病人、泌尿系统病人,在此节气里应该注意加强身体保健。

腹泻

夏至时节,气温高,湿度增大,容易受暑邪、湿邪。夏季泄泻的病邪入侵以湿邪为主,夹杂着寒、暑、热等病邪,导致肠胃功能失调。

此外,脾脏喜燥而恶湿,湿邪入侵则最容易困遏脾阳,从而影响脾的运化功能而导致泄泻。寒邪或者暑邪亦能“直中”脾胃,使脾胃功能失调,运化失常,清浊不分,而成泄泻。

在湿度大的季节,细菌容易繁殖,饮食要卫生,少吃隔夜饭菜,碗筷要洗涮干净,不吃路边摊的食物,以免染上肠炎、痢疾。

空调病

其实严格来说,医学上并没有“空调病”这个疾病,我们一般所说的“空调病”是指长时间使用空调所引起的一系列症状的总称,其临床表现诸多。

中医认为,过久过冷使用空调容易使人感寒而生病。另一方面,夏季气候湿热,一旦感受空调外寒,阳气郁闭,容易形成表寒里热(湿热)的格局,这就是“寒冷外束肌表,湿热内蕴脾胃”之证。肺主皮毛、脾主四肢肌肉,因而可能会出现呼吸、消化、肌肉方面的症状。

暑湿证

一般不会出现高热,仅有低热,常伴有头痛、身体酸懒、倦怠乏力等症状,出汗而热不退,口干却不想喝水,有些还会出现呕吐或腹泻等症状。可用藿香正气水或香薷饮(香薷10克,白扁豆、厚朴各5克)散寒祛湿来解除。

饮食调养

饮食调养,有夏时心火当令,心火过旺则克肺金之说(五行的观点),故《金匮要略》有“夏不食心”的说法。根据五行(夏为火)、五脏(属心)、五味(宜苦)的相互关系,味苦之物亦能助心气而制肺气。夏季又是多汗的季节,出汗多,则盐分损失也多。中医认为此时宜多食酸味,以固表,多食咸味以补心。因此,夏至饮食宜清淡,不可过食热性食物,以免助热;冷食瓜果当适可而止,不可过食,以免损伤脾胃;厚味肥腻之品宜少勿多,以免化热生风,激发疔疮之疾。

荷叶茯苓粥

配料:荷叶1张(鲜、干均可),茯苓50克,粳米或小米100克,白糖适量。

做法:先将荷叶煎汤去渣,把茯苓、洗净的粳米或小米加入药汤中,同煮为粥,出锅前将白糖入锅。

功效:清热解暑,宁心安神,止泻止痢。

拌莴笋

配料:鲜莴笋350克,葱、香油、味精、盐、白糖各适量。

做法:莴笋洗净去皮,切成长条小块,盛入盘内加精盐搅拌,腌1小时,滤去水分,加入味精、白糖拌匀。将葱切成葱花撒在莴笋上,锅烧热放入香油,待油热时浇在葱花上,搅拌均匀即可。

功效:利五脏,通经脉。

冬病夏治

夏至节气后进入了阳气最旺盛的时节,与之相应的,此时人体阳气发泄,气血运行趋外,皮肤松弛,毛孔张开,阳气也溢出体外,易使人体处于阳气内需的状态。

夏季人们贪凉喜冷,也更易伤及阳气。在阳气最为旺盛的三伏天,应用“三伏贴”、艾灸、中药药浴、中药熏蒸等方法,可以更好地达到养护阳气的目的。

“三伏贴”

三伏贴是一种传统中医的治疗法、预防医学手段。三伏贴疗结合了针灸、经络与中药学,以中药直接贴敷于穴位,经由中药对穴位产生微面积化学性、热性刺激,达到治病、防病的效果。是中医学里独具特色的疗法,属于天灸疗法中的一种,因为治疗的时间是每年的三伏天,所以称为三伏贴。

三伏贴治疗时间表

伏前贴

2024年6月21日-2024年7月14日

初伏贴

2024年7月15日-2024年7月24日

中伏贴

2024年7月25日-2024年8月03日

加强贴

2024年8月04日-2024年8月13日

末伏贴

2024年8月14日-2024年8月23日

三伏贴适应症

一、儿童疾病

消化不良、厌食、体虚易感、哮喘、咳嗽、夜啼以及遗尿、生长发育迟缓、过敏体质等。

二、妇产科疾病

下焦虚寒、宫寒不孕、手脚冰凉、带下量多、痛经、月经不调、产后头痛伤风等。

三、呼吸疾病

体虚易感、胸闷气短、哮喘、慢性咳嗽、咯痰、咽痒、咽痛等。

四、消化系统疾病

中焦虛寒、虚寒性腹痛、纳差、虚寒腹泻、胃脘部胀痛、呕吐、泄泻、消化不良等。

五、其他疾病

颈肩疼痛、肾虚腿软、风寒头痛、瘀血头痛、腰腿痛、风湿关节痛等。

六、亚健康调理

阳虚、气虚体质调理,儿童生长发育调节,常感疲乏、手脚无力、冰凉、熬夜及生活不规律者、面色晦暗、精力不佳等亚健康调理等。